amaruさんの

契約者限定コンテンツ

自己紹介

投稿日時 :

2023年10月13日 15時58分

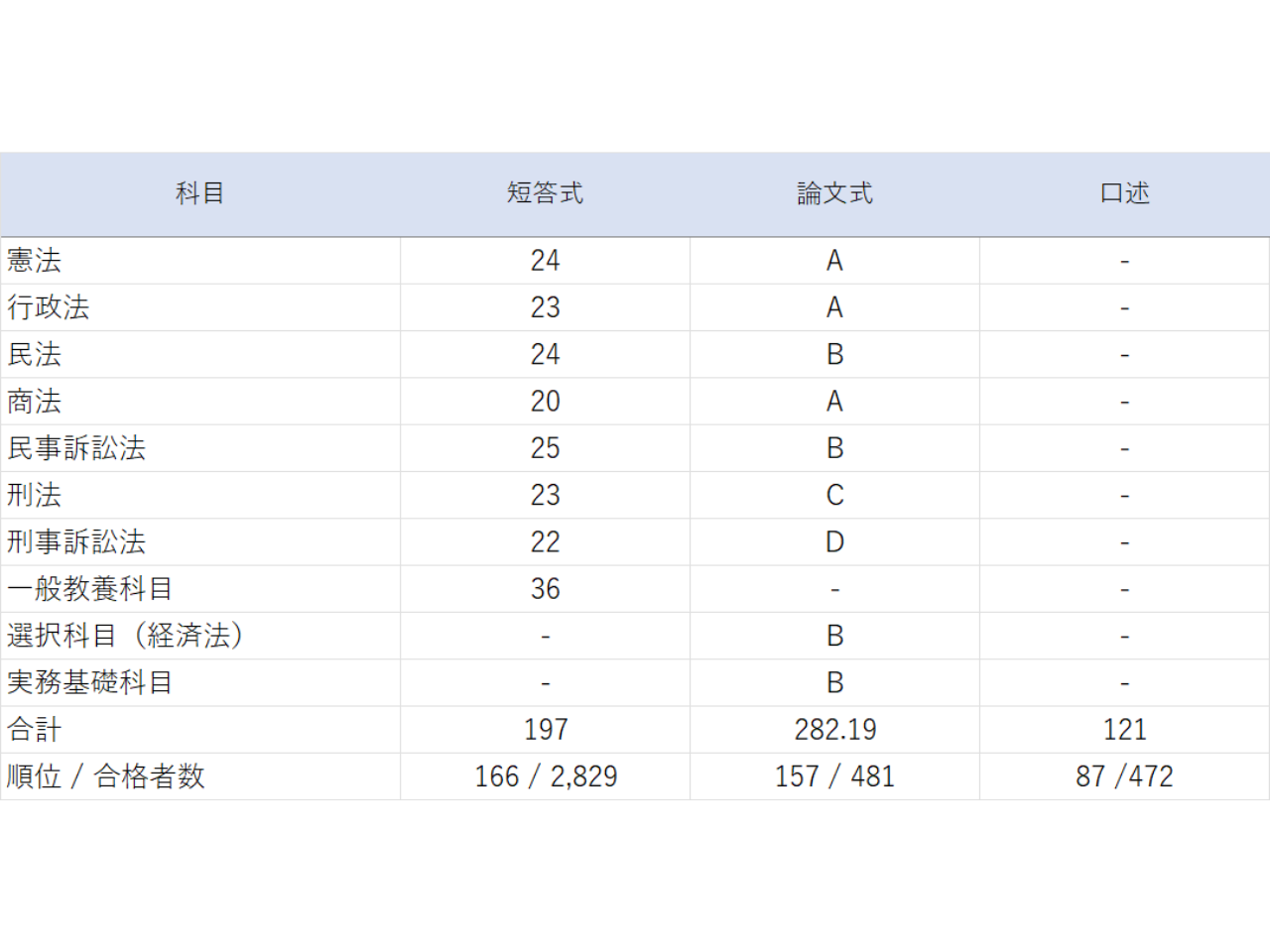

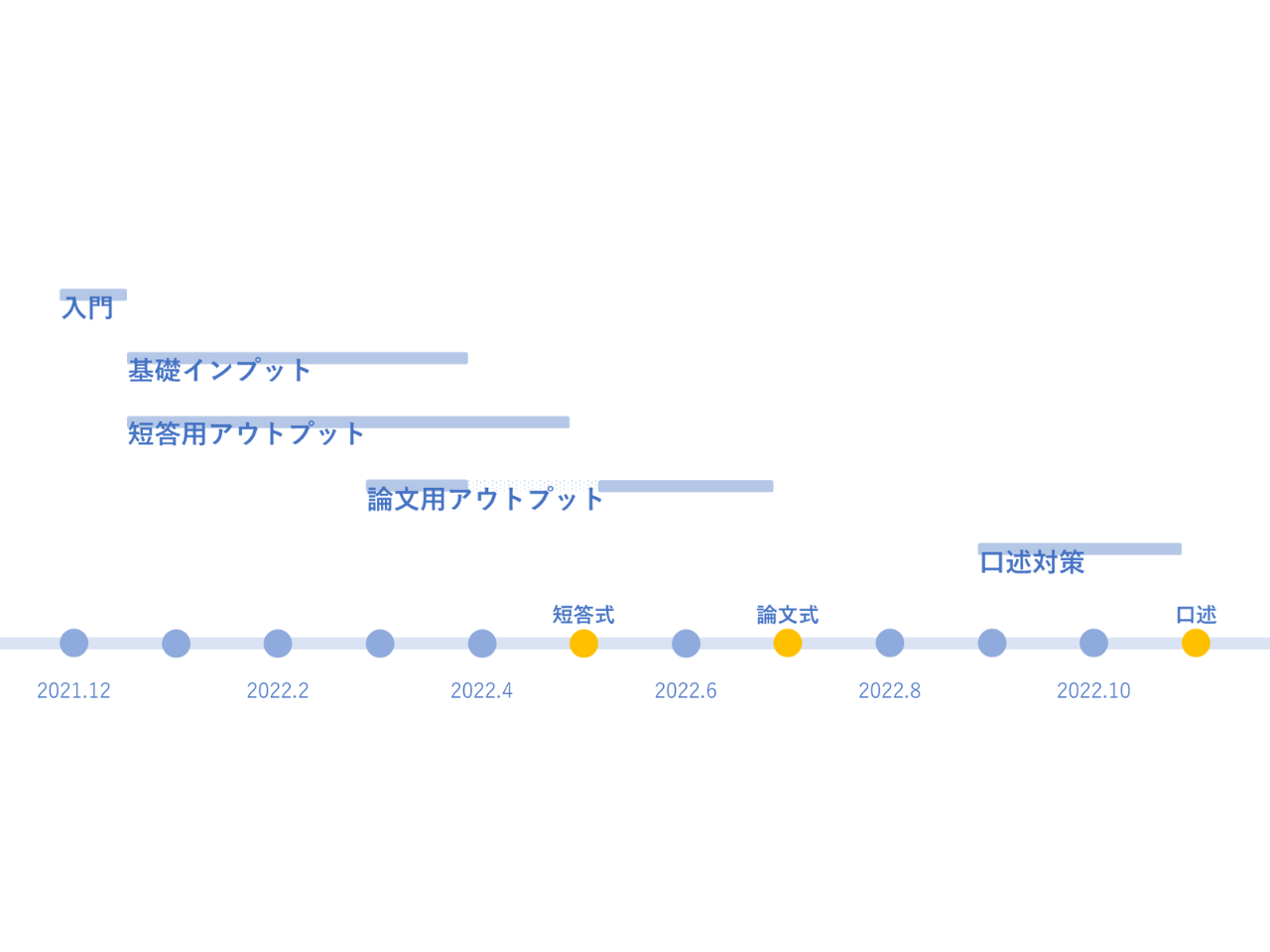

〇プロフィール 大学は理系学部で、卒業後から現在までデータサイエンティスト・AIエンジニアとして仕事をしています。合格年時点で、私自身は30代、妻と未就学の子どもが2人います。 平日仕事後の夕方から夜と休日は大体家族と過ごしているため、子どもが起きるまでの早朝と、子どもが寝た後の夜に集中的に勉強していました。1日平均4.5時間程度です。 〇試験の結果 選択科目は経済法でした。得点および順位は1つ目の添付画像をご覧ください。 〇勉強経歴について 予備試験対策の流れとしては2つ目の添付画像のイメージです。 【入門】 まったくの初学者であったため、司法試験や予備試験用のテキストに入る前に、科目ごとに薄い入門書を読みました。 実際に利用した書籍は後ほど紹介しますが、各科目の特性や考え方、用語などに触れることによって、基礎インプットにスムーズに移行できたと思います。 【基礎インプット】 いわゆる予備校本や基本書を科目ごとに1~2冊決め、何度か通読しました。 この際、定義や趣旨、そして論証集がついている場合は論証も覚えるようにしました。最終的に論証の多くは書き換えていますし、勉強初期には正確に覚えるべきことがどれかも判断できないため、賛否あるかと思いますが、短期合格を目指す場合は、このタイミングから暗記量を積み上げていくことは必須だと思います。 特に暗記作業から長らく離れていた社会人の方の場合は、「暗記の仕方を思い出す」ための期間がそれなりにかかります。私も2ヶ月ほどは、前日に覚えたはずの内容がほとんど出てこず、泣きながらカードを回していましたが、続けていれば覚える速度も維持期間もどんどん改善していきます。 なお、暗記用のカードですが、カード作りそのものに時間をかけるのはもったいないので、紙よりアプリの方が良いと思います。入力の時間短縮もそうですし、追加や修正も簡単にできます。 なにより、スケジュール管理を自動的にやってくれる、というのは紙にはない圧倒的なメリットです。私はAnkiというアプリを使っていましたが、シンプルなインターフェースで、特に設定の必要なく定着度に応じて次の表示タイミングを10分後、1日後、5日後というように調整してくれます。PC・スマホ間で同期もできます。これがあるとカードが増えてきても1日分の分量はそこまで多くならないため、非常におすすめです。 【短答用アウトプット】 基礎インプットと並行して、短答式の過去問を解いていました。基礎インプットで学んだ範囲を過去問で確認するようなイメージです。 短答式の過去問には、科目全体を俯瞰しないと解けないようなものや、複数の分野が組み合わさったものも多いため、当然この段階では歯が立たない問題もあります。しかし、勉強初期から本番で解けるべき問題に触れておくことで、基礎インプット時にどのようにテキストを読みこめばいいのか、という点のヒントを得ることができるため、インプットの効率が大きく上がります。 もちろんテキストの復習としても効果的でしたし、全科目終わってから過去問を始めたのでは本番に間に合っていなかった可能性もあるので、このタイミングで着手できて良かったと思っています。 【論文用アウトプット】 3月からは論文用のアウトプットも始めました。短答直前の4月初まで続け、短答後からまた再開しています。 素材は過去問で、一部の科目のみ演習書も併せて使いました。自由作文にならないよう、科目ごとに模範解答や演習書を参考に「答案の型」を固め、そこに当てはめて解くことを意識していました。 とはいえ、勉強を始めて数ヶ月の初学者がそんなことをしても、できた答案が合格レベルか判断する術はありません。そもそも論点落としくらいしか自己評価もできず、それ以外はどうすれば改善できるかも分かりません。 そこで、独学の唯一の例外として、ここでは合格者の方に添削をお願いしました。各科目2~3通ずつですが、三段論法の徹底や、事実の評価を含めた当てはめの具体的な方法など、論証を覚えているだけでは気づけない作法や改善点をご指摘いただき、大変勉強になりました。今回合格できた大きなポイントの一つだと思います。 短答後は、1日1~2通フル起案 + 2通答案構成(見出し、適用条文、論点、当てはめ事実メモ)を本番まで続けていたので、各科目の過去問各年につき、だいたい1回の起案と2回の答案構成で計3回解いたことになります。 また、商法や民事訴訟法など、手続の流れの理解が重要な科目は、アウトプットと並行して、基礎インプット時に使用した本を再度周回しました。 口述対策や科目別の詳細はnoteの記事をご覧ください。 https://note.com/amaru_shihou 他にも、過去問解説や論文の書き方講座を公開しています。

・令和4年予備試験合格(短答・論文100位代) ・東京大学理学部卒業後、AIエンジニアとして官公庁系研究所等に勤務し、現在は独立 ・株式会社LegalSuite代表取締役 ・noteにて勉強法や過去問解説記事を配信中 ・指導実績多数